広島市安佐南区長束2丁目

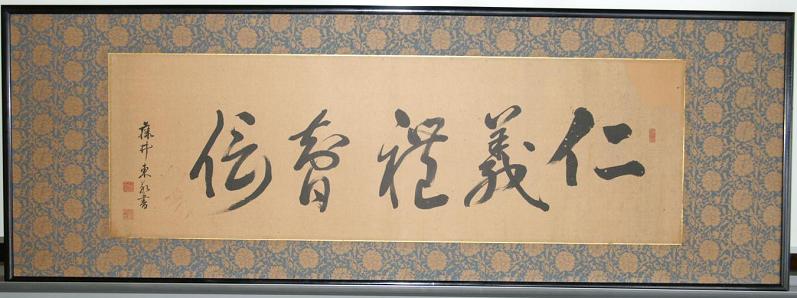

蓮光寺 所蔵

(上の扁額は蓮光寺においてHP掲載用に特別公開して頂き写真撮影した)

|

|

|

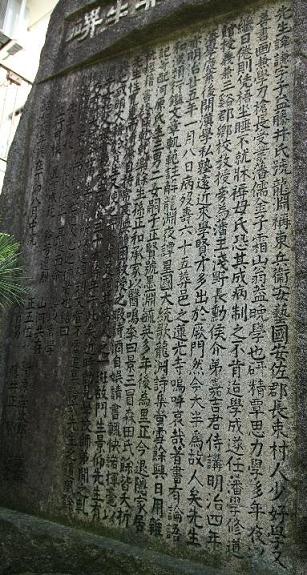

| 藤井東兵衛の頌徳碑 |

[頌徳碑]の書き下し文 ( 書き下し文 畠 眞實氏 ) |

場所 :広島市安佐南区長束3丁目30

| [頌徳碑]解釈文 ( 解釈文 畠 眞實氏 ) |

先生の実名は謙。 別名の名は益。 藤井氏で、龍淵が雅号である。 東兵衛と称した。安藝の国安佐郡長束村の人である。 若くして学問を好み、書画に堪能であった。 刀や槍といった武術を学ぶことは無く、長らく藩儒金子霜山翁に学問の教えを受けた。 思うに晩学の人である。 詳しく調べてものごとを明らかにし、深く思索し努力して学ぶ人であった。 多年にわたって夜も昼も休まず学問を続け、疲れれば机によりかかり、座って眠り、床に就くことはなかった。 母君は彼が病気になりはしないかと心配し、休むことなく勉学することを制したが、東兵衛は聞き入れることはなかった。後、学問の成果が実り遂に広島藩の藩学修道館の授義に任じられた。 三谿郡教授をも兼ね、その旁ら、藩主浅野長勲候の弟君の侍講を務めた。明治4年(1871年)藩学が廃業された後、漢学の私塾を開いた。 遠く近くから塾生が集まった。 賢才が多くこの塾から出た。 しかし今その大半は故人なってしまった。 先生も亦明治25年(1892)1月8日に病気で亡くなった。 齢65であった。 長束村の蓮光寺に葬る。 ああ何と哀しいことであるよ。著書に「論語和漢行鑑」・「文章軌範注解」・「龍淵夜譚」・「皇国大統歌」・「龍淵詩集」・「蛍雪餘興」・「日用雑記」等。河原氏の女性と結婚する。(そして)三男二女が生まれた。 あと継ぎは正賢、黒淵を号とした。英才を多年にわたって育成する。 後に村長となる。 今は家居に隠退し、書物に親しみ、一日中、怠ることなく努力した。 (そのようにして)余生を楽しんだ。 孫の正和が藤井家を継ぎ、医者として名声が広まった。正賢の末子は景三と言い、森田氏の養子となる。 その他はみな幼くして亡くなった。 先生は性質がこころ広く暖か、清い心をもち私利私欲がなかった。 自然常に年下の者に慈しみあわれみの心を持っていた。時に教えることのない暇をもてあまし、詩を作り酒をたしなんでひとり楽しんだ。 人が何か書いて欲しいと頼むと、そのたびごとに快く承知し、筆を揮ってそれを与えた。また或いは貧しい門下生には書物を分け与え、この貧しい門下生を居候させるなど、先生の人がらの一端をうかがい知るには十分である。 したがって、門下生が先生を慕い仰ぐことは、まるで子どもが父母を慕い仰ぐようなものであった。先生が亡くなられて三十余年。 ここにおいて、近ごろ、どうかすると、学校の師弟間にきしみが生じることは、大いに感じられるところである。 今、門下生がみんな話しあっているのは、碑を建立し、碑文を刻むことである。 それはただ単に先生を追慕し守るべき手本とするだけでなく先生の遺された感化、遺された教えを本当にしっかりと伝え、朽ちることなく、世の中で守るべき道義、人としてしての心を助け育てるものとしようと願うものなのである。銘に言うことに、

先生の教えというものは、心の広さと厳しさをうまく交え、そのうえ、直接相対して教え導き、実際に身につく学問を指導する。 先生がすぐさま実行に移されることは見習うべきであり、述べられた言葉は模範とする。 死後まで伝わる名誉、生前の立派な業績は山河と共に永遠である。

昭和弐年歳丁卯八月中浣(中旬) 正五位 河原榮次郎 謹撰 (謹んで撰文をつくる)

不肖男 (父に似ないできの悪い息子) 藤井正賢 敬書 (つつしんで書す) |

☆ 同時代の<郷土の教育の先駆者> 創立者名を クリック すると詳細が表示されます

| 校名 |

創立者 |

設置 |

設立年 |

教員 |

生徒 |

備考 |

| 使由舎 |

太田三益 |

南下安村 |

明治7年 |

1 |

105 |

祇園小学校の前身 |

| 日成舎 |

香川寿軒 |

東山本村 |

明治6年 |

1 |

103 |

山本小学校の前身 |

| 果能舎 |

藤井東兵衛 |

長束連光寺境内 |

明治7年 |

1 |

不明 |

長束小学校の前身 |

(祇園町誌)

[扁額]の公開や[頌徳碑]の訳文に関する<ブログ>を見る

|

| ここをクリック |

Copyright(C)2008,8. WeLoveNishikou

2008/8

![]()